脚手架最新规范,详细数据解读_图形版94.881

引言

随着建筑行业的发展和对施工安全的要求不断提高,脚手架作为临时性的结构在建筑施工中扮演着至关重要的角色。本文旨在全面解读最新的脚手架规范,并提供详细的数据信息,帮助行业内的专业人士更好地理解、应用这些规范。

脚手架的设计原则与材料要求

据最新的脚手架规范,脚手架的设计必须遵循稳定性、安全性和经济性三大原则。具体包括:

- p1.1 稳定性:要求脚手架能够在不同的环境条件下保持稳定,防止意外倾倒或倒塌。

- p1.2 安全性:脚手架所有结构组件应采用经过质量验证的材料,以减少施工事故的风险。

- p1.3 经济性:在保证以上两个条件的前提下,寻求成本最优的设计方案。

此外,在材料的选择上,新标准明确规定了使用高强度钢材或其他适合的材料,并对材料的性能参数提出了具体的要求。典型材料性能参数如下:

| 材料类型 | 屈服强度(MPa) | 抗拉强度(MPa) |

|---|---|---|

| Q235钢 | 235 | 370 |

| Q345钢 | 345 | 490 |

脚手架的结构设计与荷载计算

脚手架的结构设计涉及垂直度控制、节点连接以及整体稳定性的考量。以下为结构设计的要点:

- p2.1 垂直度:新规定对脚手架高度与倾斜角度之间的比例提出了限制,保障作业平面的平整性和操作人员的安全。

- p2.2 节点连接:强调节点设计的重要性,确保节点处的连接强度及可靠性。

- p2.3 荷载计算:包含了永久荷载、活荷载和特殊荷载的计算,以及这些荷载对不同工况下的影响分析。

荷载计算公式详述如下:G = γ 0 G0 + γ 1 Q1 + γ 2 Q2...,其中G代表总荷载,而各项因子代表不同类型的荷载系数及其对应的荷载重量。

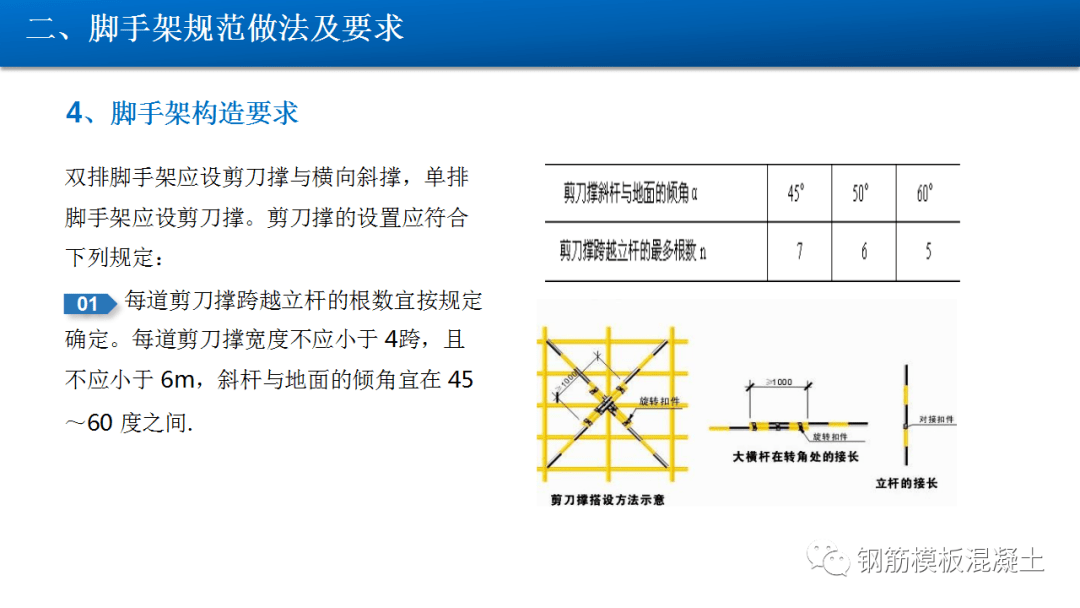

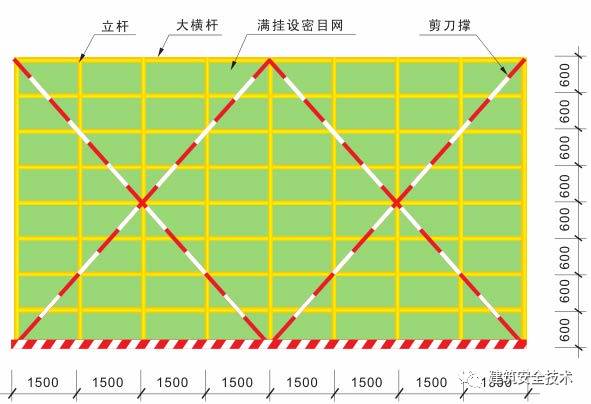

立柱与搭版要求

根据新的脚手架规范,立柱是承载整个脚手架系统的骨头,其尺寸和间距有着严格的要求:

- p3.1 立柱间距:推荐间隔距离控制在1.5至2.0米之间,最大不得超过2.5米以确保脚手架结构的稳定性。

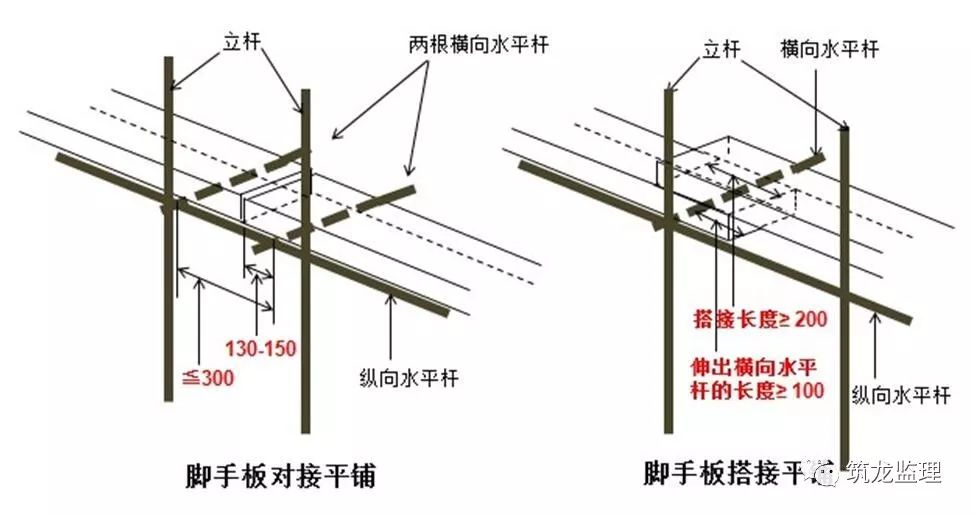

- p3.2 搭版铺设:脚手板必须覆盖完整,不平顺区域要采取加强措施,严禁有裂缝、翘曲等缺陷直接影响工人行走。

具体的设计数据将确保脚手架在使用过程中不会因施工人员的活动而产生异常形变。

安装与检查流程

脚手架从材料进场到最终拆除涉及到一系列的安装与检查工作流程,这部分流程关系到施工安全和质量。关键步骤如下:

- p4.1 进场材料检查:所有进入工地的脚手架材料都必须进行品相及物理性能检测,合格方可使用。

- p4.2 地面处理:在树立脚手架之前需要做好地基的处理,确保无积水、坚实稳固。

- p4.3 脚手架搭建:按照图纸和规范逐步搭建,同时伴随必要的安全培训和现场督导。

- p4.4 日常监理:建立日常监理机制,定期巡查、记录和指导整改。

- p4.5 使用后的拆除:根据工程进度编制拆除方案,有序拆除材料并统一回收管理。

新技术与发展趋势

脚手架的新发展不断涌现,新规范和新材料的应用也推动整个行业的技术革新。例如:

- p5.1 新型连接件:如硬塑卡扣和自锁结构等新产品使脚手架搭建更为快速、简便且安全。

- p5.2 中空钢管替代实体钢材:减少了材料耗损,并且在持重性能上有较好的表现。

- p5.3 集成化智能控制系统:结合物联网技术,实现实时监控脚手架状态,安全隐患提前发现、及时应对。

结语

通过本文的数据图解读,我们详细了解了脚手架的最新规范。无论是从结构安全、材料选择还是高新科技的应用方面,都体现出行业对于建筑安全的深入重视。希望这篇文章能够为建筑施工领域相关从业者提供有价值的参考与指导。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号